福祉教育の新たな形:言語聴覚士と教員のオンライン連携実践

福祉教育の新たな形:言語聴覚士と教員のオンライン連携実践

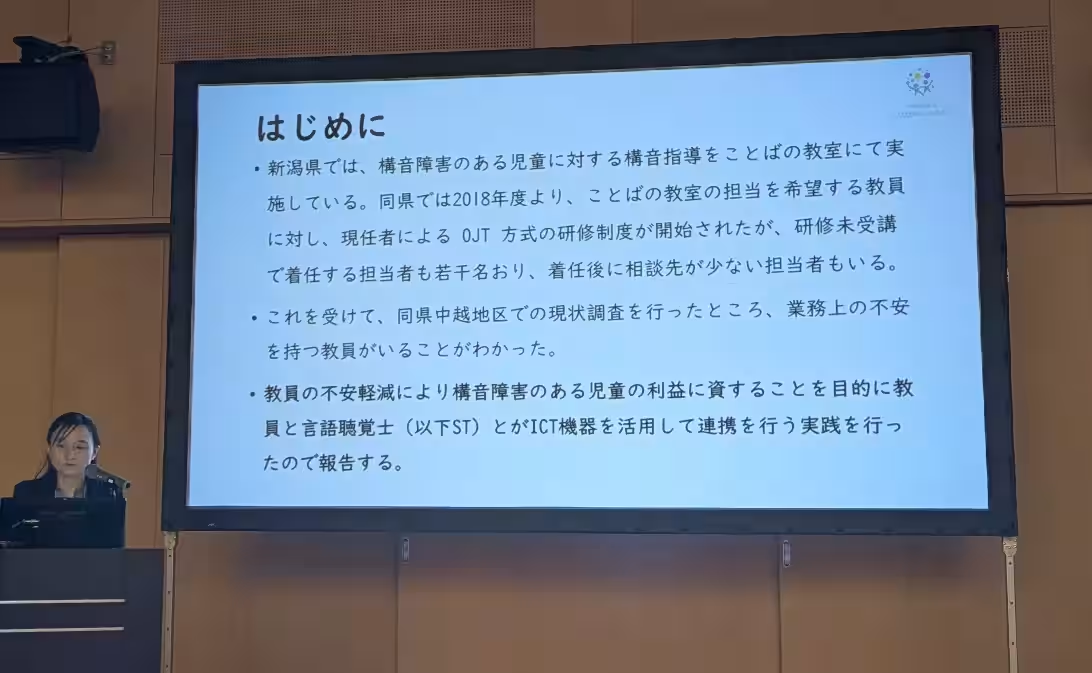

はじめに

2025年6月、山形市で開催される第26回日本言語聴覚学会において、小学校の言語障害通級指導教室でのオンライン授業実践が報告される。この試みは、新潟県の教育現場における支援の在り方を新たに示すものとなった。この活動の背後には、言語や聴覚に課題を持つ子どもたちへの真摯な支援があります。

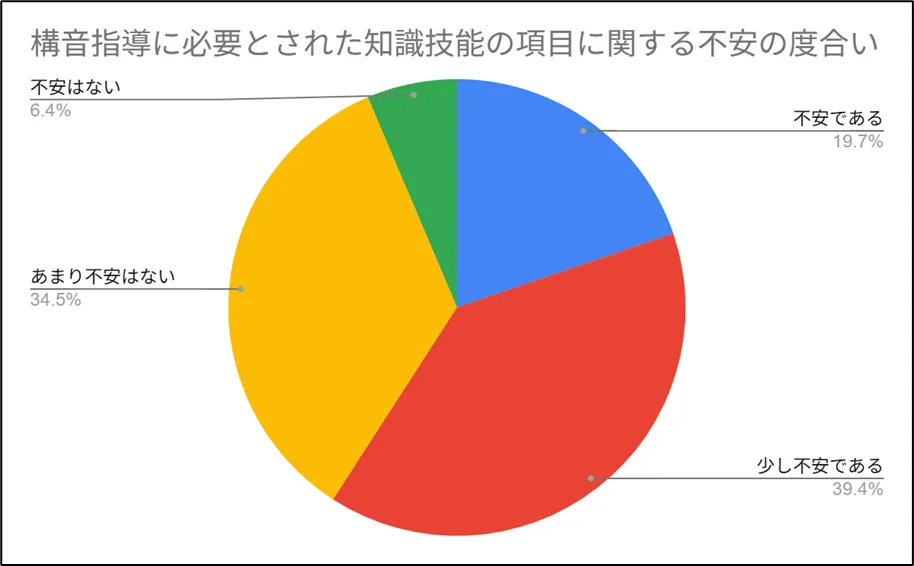

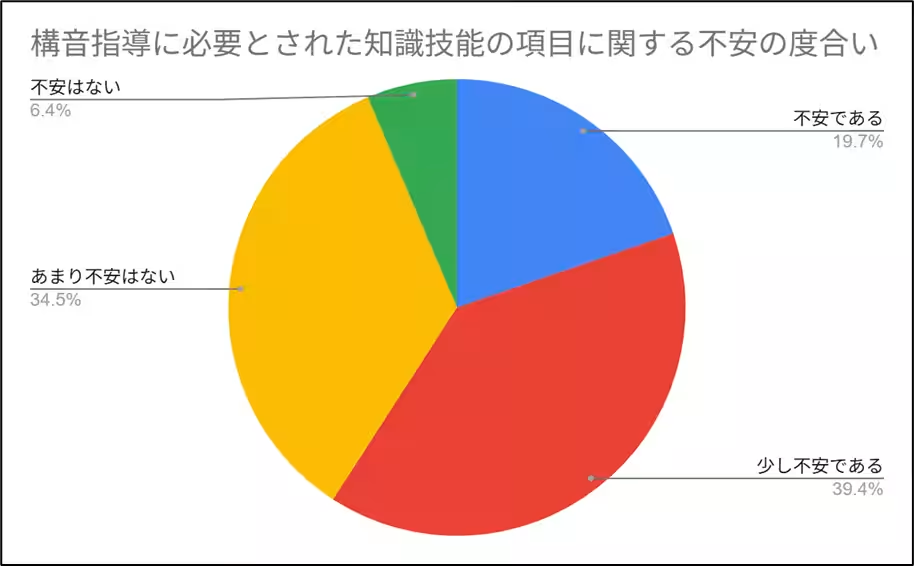

教員が抱える不安

言語障害の子どもたちを支えることばの教室において、教員は毎年高まる支援ニーズに直面しています。しかし、新潟県の中越地区における調査では、教員の過半数が業務上の不安を抱えていることが明らかになりました。特に構音指導においては、経験者が少なく、身近な相談相手が見つかりにくい状況が不安を増幅させているようです。

オンライン連携の実践

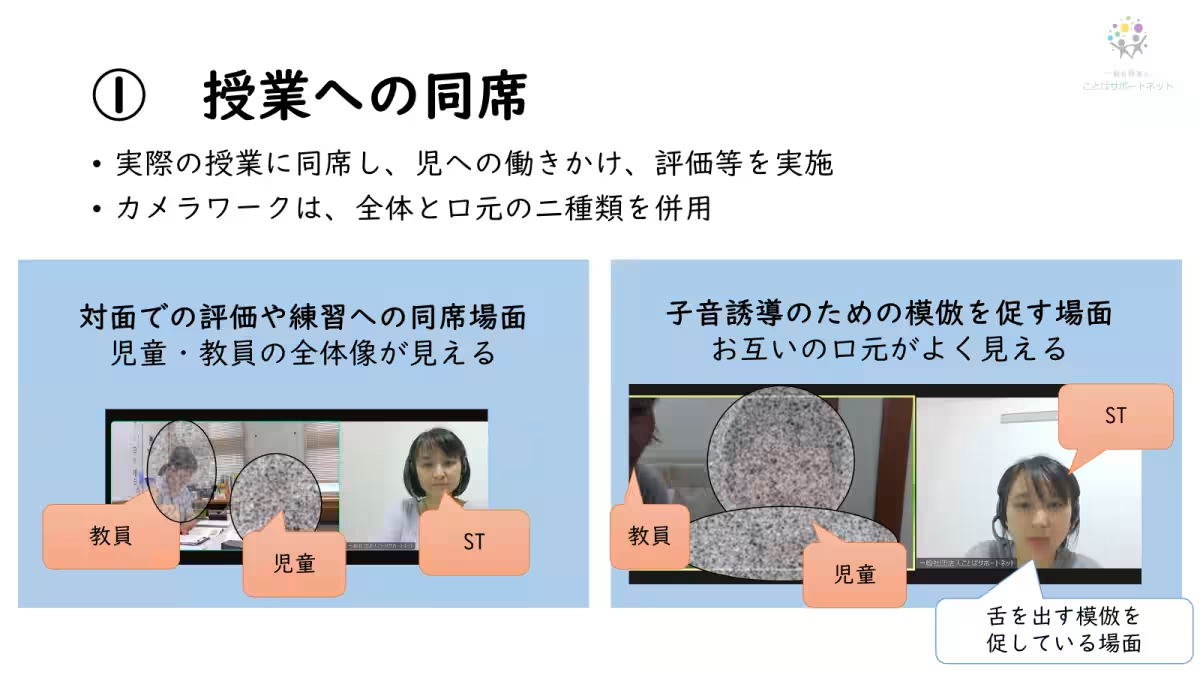

このような背景から、教員と理学療法士(ST)がICTを利用し連携する授業実践が開始されました。2024年5月からの10か月間、学校の端末を介して5名の教員がオンライン授業に参加し、STは授業に同席して技術指導などを行いました。この取り組みにより、教員は専門的な知識を得ながら、直接的な支援を可視化する機会を持ちました。

結果と効果

調査の結果、授業終了時には多くの教員が不安を軽減できたことが分かりました。参加した教員からは、児童の症状改善が見られるとの声もあり、指導準備にかかる時間が短縮されたという意見もありました。これは、ICTを通じたリアルタイムの支援が功を奏した証拠といえるでしょう。

今後の展望

言語障害通級指導教室は、コミュニケーションに困り感のある子どもたちにとって重要な場所です。今後、このようなオンライン連携授業の実現可能性について他地域でも検討を進める必要があります。また、教員とSTとの間で協力体制を築くことで、より効果的な支援が可能となるでしょう。

結論

今後も、言葉の教室での具体的な教育活動やオンライン連携の形を進化させていくために、さまざまな試みが必要です。必要な情報を必要な人に届けるため、言語聴覚士と教員が連携し、コミュニティ全体で支え合う重要性が再認識されることを期待します。この活動が新潟県内で広がり、全国的なモデルケースとなることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。