お米の価格高騰が家計に及ぼす影響についての調査結果

お米の価格高騰の影響を探る

最近の調査結果から、お米の価格高騰が家庭の経済状況に与える影響が浮き彫りになっています。デジタルマーケティング企業、株式会社バリューファーストが行ったこのアンケートは、10代以上の男女400名を対象に実施されました。

調査の概要

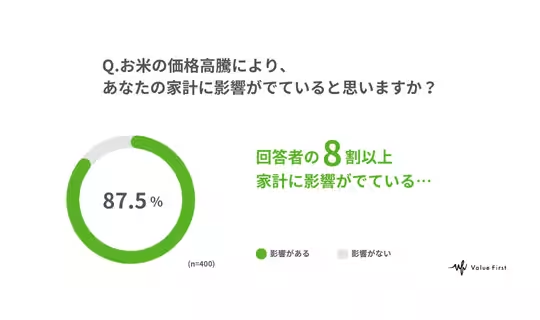

この調査は、2025年5月29日から6月12日までの間に、クラウドワークスを通じて実施されました。回答者の有効数は400件で、オンライン調査の形式を用いています。また、アンケート結果によると、87.5%の人が、お米の価格高騰が家計に影響していると回答しています。これは、我々の食文化に深く根付いたお米の重要性を示しています。

購入場所と価格帯

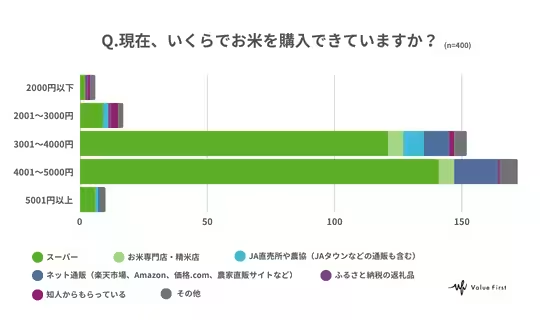

次に、購入場所と価格帯の関係を見てみると、各価格帯において最も多くの人がスーパーでお米を購入していることが分かります。特に3000円以下の価格帯では、「知人からもらっている」という選択肢が目立ちます。この場合、実際には友人や知人の農家から安く購入したり、実家から送ってもらったりすることが一般的です。こうしたデータから、家計の圧迫を感じながらも必需品であるお米をどう支出しているのかが垣間見えます。

購入頻度の変化

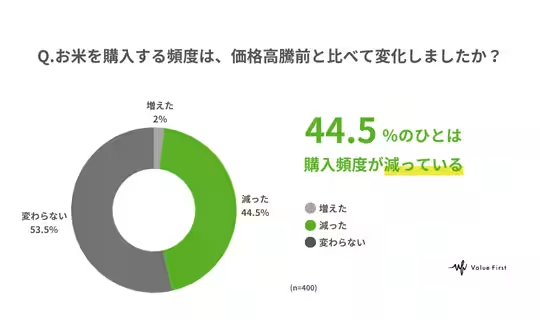

興味深いのは、回答者の44.5%が、お米の購入頻度が以前と比べて減っていると答えている点です。しかし、逆に購入頻度が増えたとする人も2%存在しており、残りは変わらないという回答も含まれ、価格が高騰していてもお米を食べ続けたいと考える人が多いことが感じられます。

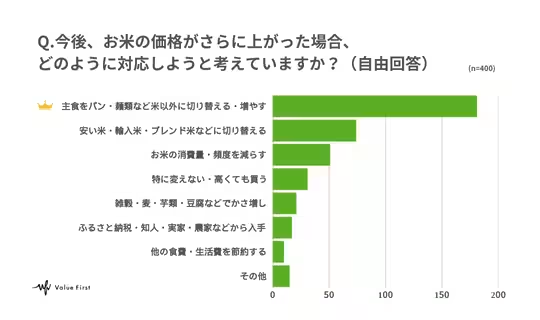

主食の選択肢

さらに、今後お米の価格が上がった場合の対応策には「主食の切り替え」が最も多く挙げられています。ただし、完全にお米をやめるのではなく、パンや麺類を増やすといった形のようです。また、「特に買えない・高くても買う」という意見も4番目にランクインしており、お米が持つ文化的な意義を裏付けています。

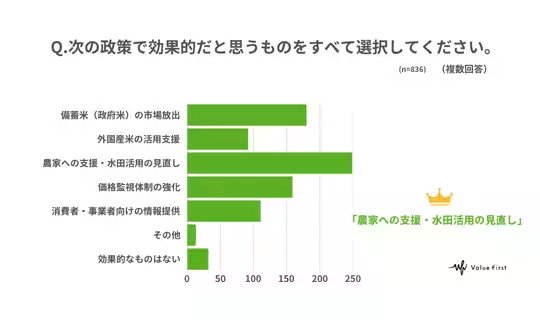

政策への期待

次に、国民が効果的だと考える政策についても興味深い結果が出ています。最も望まれているのは「農家への支援・水田活用の見直し」です。これには、農業の安定が価格安定に繋がるとの考えが色濃く反映されています。また、「大量生産・効率化」や「備蓄や政府介入による価格安定」なども要望として挙げられています。

結論と今後の展望

このリサーチ調査から、お米の価格高騰が家庭に与える影響と、消費者の行動や考え方が明らかになりつつあります。お米が日本の食文化において重要な存在であることには変わりありませんが、持続可能な生産体制を築くためにも改革が求められています。政府には農家支援や価格安定に向けた取り組みを期待したいところです。

今後も、ゼニエモンではさらなる詳細を提供していく予定です。また、カードローンなどお金に関する悩みを解決する情報も盛りだくさんです。ぜひ、チェックしてみてください。詳細はこちらから。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。