生活で感じる経済格差とは?400人への調査結果を分析

生活で見える経済格差――400人の声をもとに

新潟エリアにおいて、経済格差の実態が浮き彫りになるリサーチ結果が発表されました。デジタルマーケティングを手掛ける株式会社バリューファーストが運営する「ゼニエモン」によって実施された今回のアンケートでは、20代以上の男女400名を対象にした調査が行われました。この調査を通して、生活の中で感じる経済的な格差や、今後の消費行動について探っていきます。

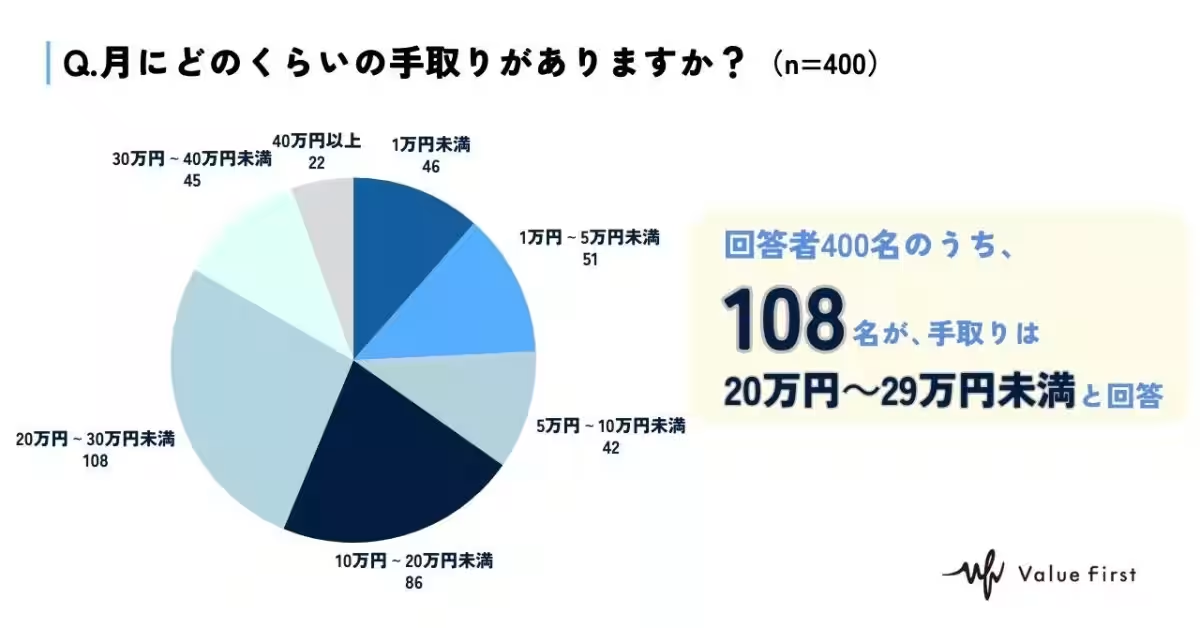

調査概要と参加者のプロファイル

2025年8月2日から8月15日にかけて、クラウドワークスを通じて実施されたこの調査では、400名が有効回答者として参加しました。年齢層は10代から40代以上まで幅広く、月の手取り額や普段の支出に関する質問が含まれています。特に、月の手取り額が20万円から29万円と回答した層は、全体の約30%に及ぶことがわかりました。

手取り収入の実態

調査結果によると、30代や40代の多くが手取り20万円から40万円の範囲に収まっていることが伺えます。一方で、20代では手取り10万円未満から20万円台の人が多数を占めており、給与水準の格差が垣間見えます。全体の中で、月の手取りが40万円以上という回答はわずか5.5%であり、このことからも経済的な厳しさを感じる人が多いことが浮き彫りになりました。

消費行動の変化

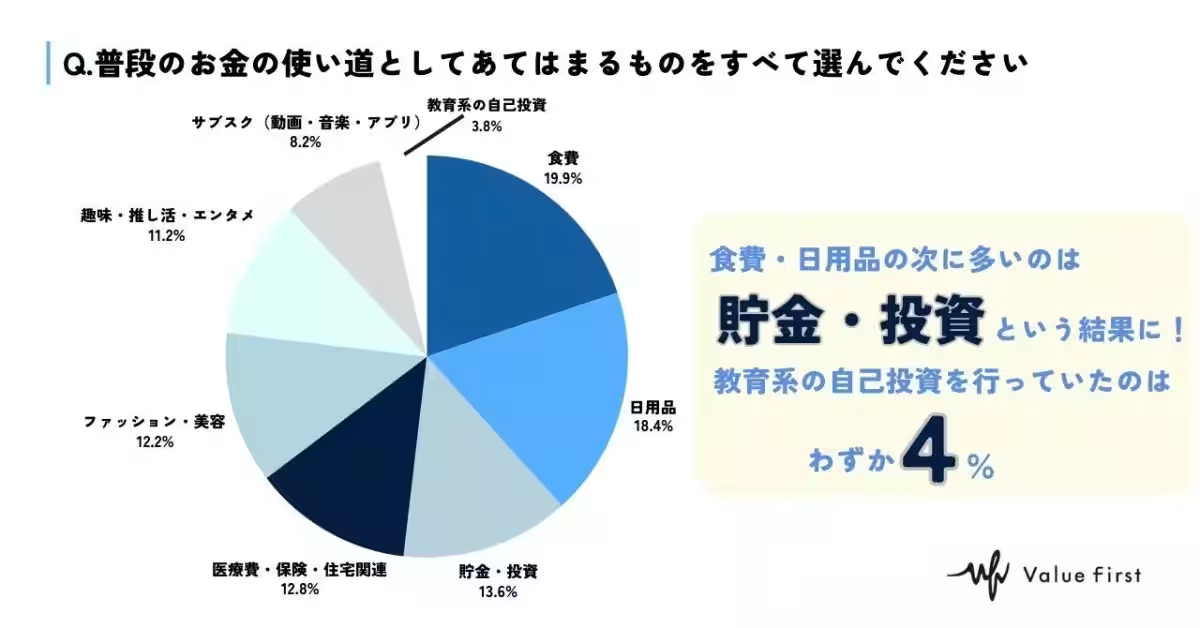

回答者から多く寄せられた意見の中には、普段のお金の使い道として「食費」や「日用品」が挙げられ、続いて「貯金・投資」がランクインしています。これは、日々の生活に必要な支出に続き、将来に向けた備えを重視する傾向を示しています。しかしながら、自己投資に使う予算は非常に限られており、全体のわずか3%しか教育系への投資にお金をかけられない現状が浮き彫りになりました。

経済的制約による選択の変化

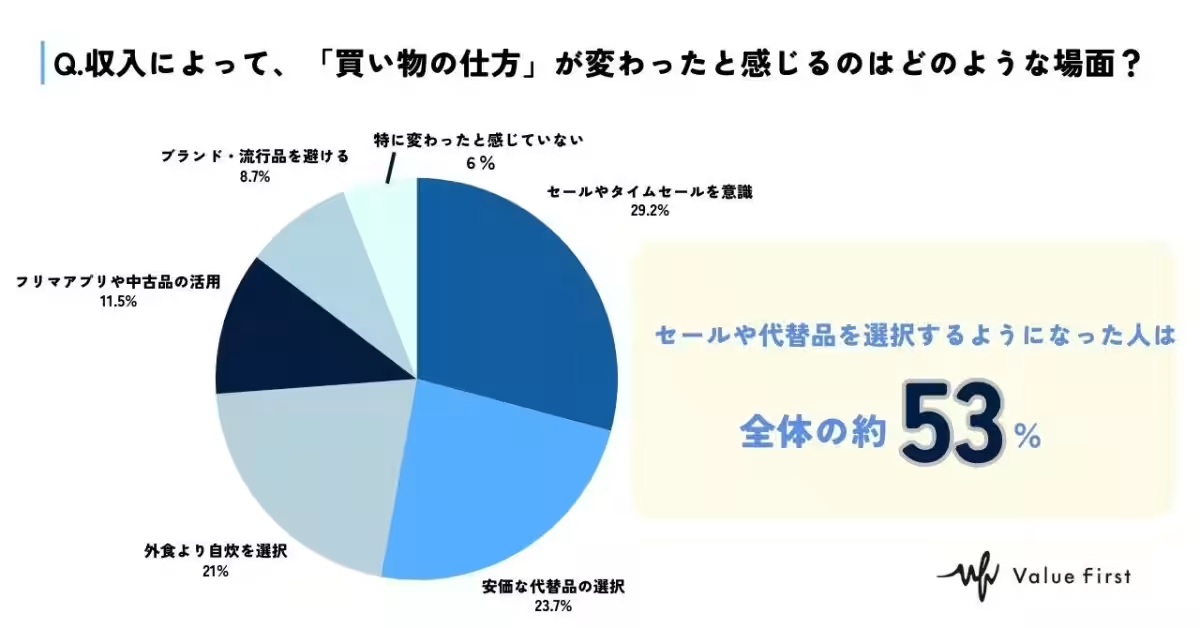

さらに、調査では約94%の人が「買い物の仕方が変わった」と感じています。特に、収入の低下や物価の上昇により、セール品や安い代替品を選ぶことが増えたというのが現状です。このような消費行動は、好みやライフスタイルの変化ではなく、経済的な制約から生じるものであることが分かります。

また、子ども・子育て支援金制度に関する意見も多く寄せられ、経済的な余裕の差によって生活の質や選択肢が左右されている実態が明らかになりました。

不安感と向き合う

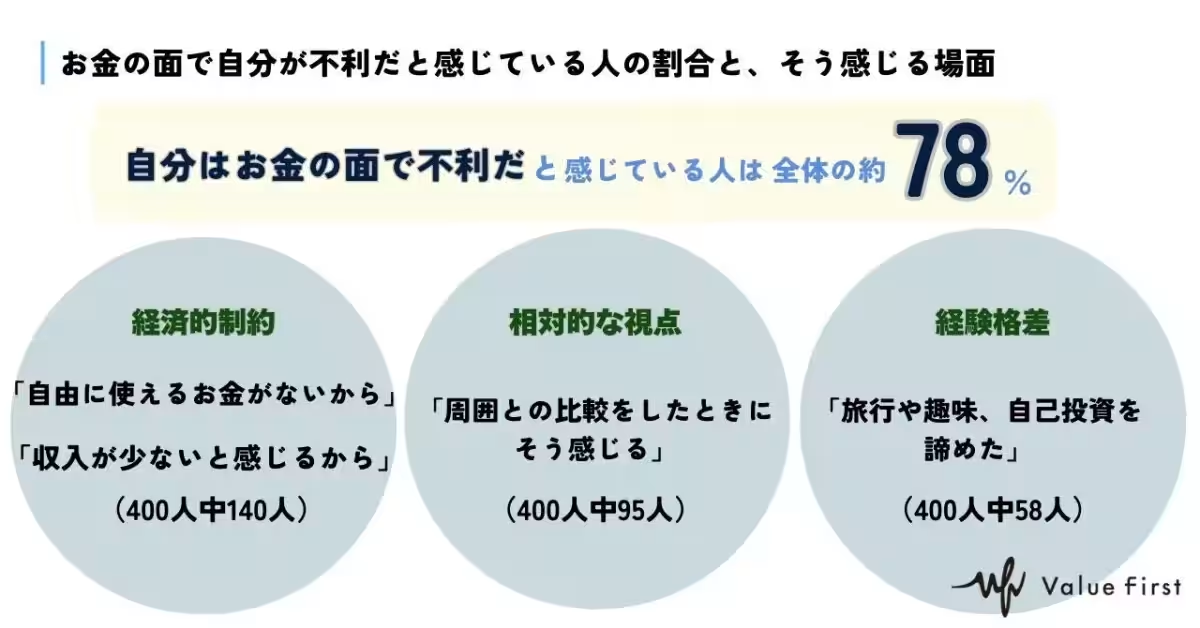

「自己がお金の面で不利である」と感じている人は全体の約78%に達しました。特に「自由に使えるお金がない」や「収入が少ない」といった直接的な理由が多く見られ、加えて「周囲との比較」や「社会構造への不満」という意見も目立ちました。また、旅行や趣味、自己投資を諦めざるを得ない状況にあることも多く、これが「経験格差」と呼ばれる新たな問題につながっていると考えられます。

将来に向けた意識の変化

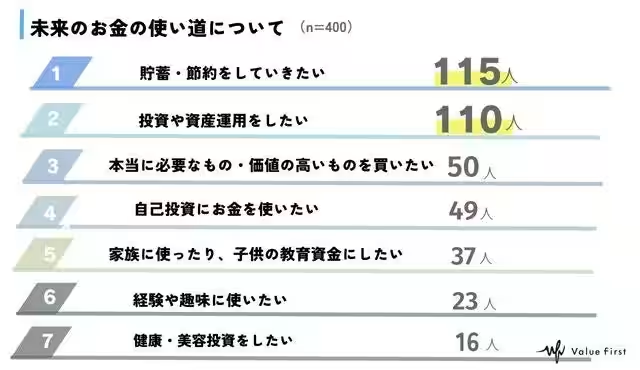

最後に調査の結果では、「今後のお金の使い方で何を意識したいか」という問いに対し、半数以上が「貯蓄・節約」や「投資・資産運用」を挙げています。これは生活の質を維持しつつも、将来に向けた準備を怠らないという意識の高まりが反映されています。しかし魅力的な投資に回す余裕がない多くの人々が、限られた資金をどう振り分けるかについて悩んでいる様子が伺えます。

改めて考える消費行動の意義

経済格差についてのこの調査結果は、日々の消費行動が自己の価値観に直結する要素でもあることを示しています。「買いたくても買えない」「必要性は感じるが後回しにする」といった状況にある人々がほとんどで、自分にとっての適切なお金の使い方を見直す必要があるのではないでしょうか。そんな中でも、消費行動とは単なる経済活動ではなく、自分の価値観やライフスタイルを反映するための大切な選択肢であることを再認識する機会となるでしょう。今後は経済的な制約から解放された社会の実現を目指し、個々人が自身の生き方を考えるきっかけを提供できればと強く感じる次第です。

今回の調査結果は、バリューファーストの公式サイトやゼニエモンで詳しく紹介されていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。