長岡の発酵文化を未来に繋ぐ「発酵を科学するラボ」設立

長岡の発酵文化を未来に繋ぐ「発酵を科学するラボ」設立

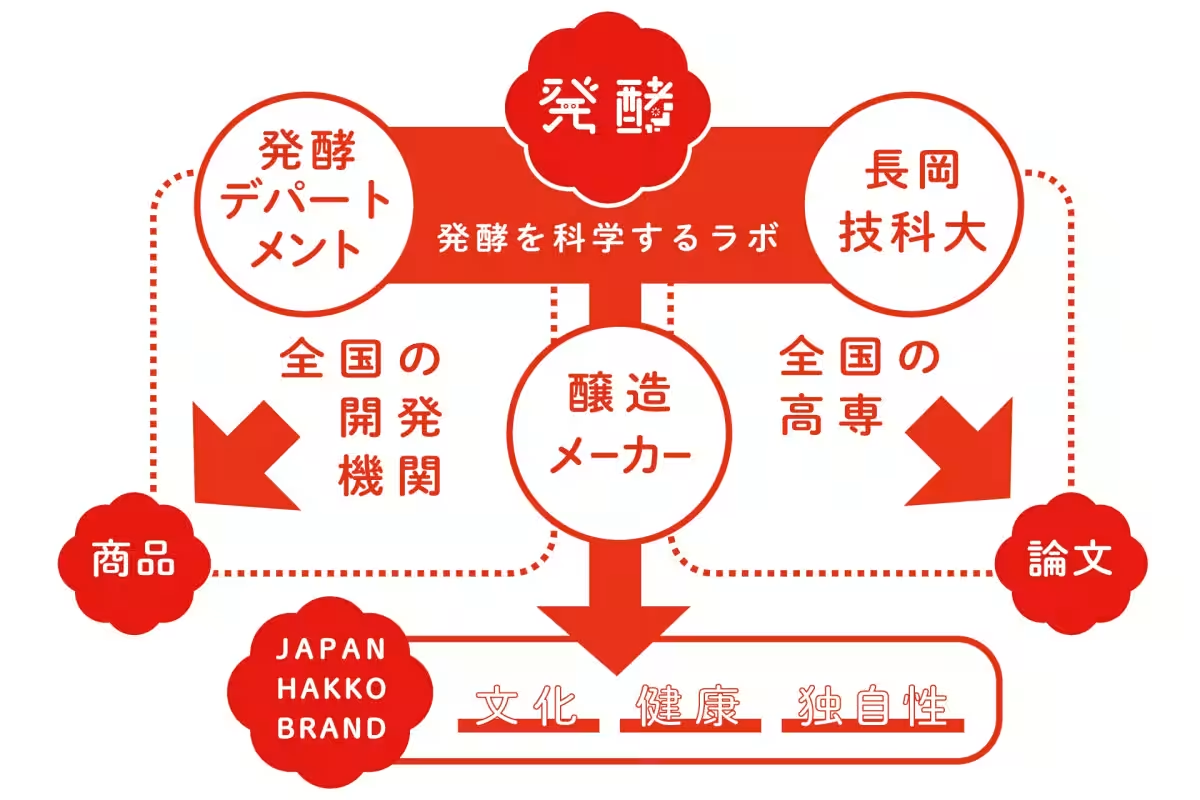

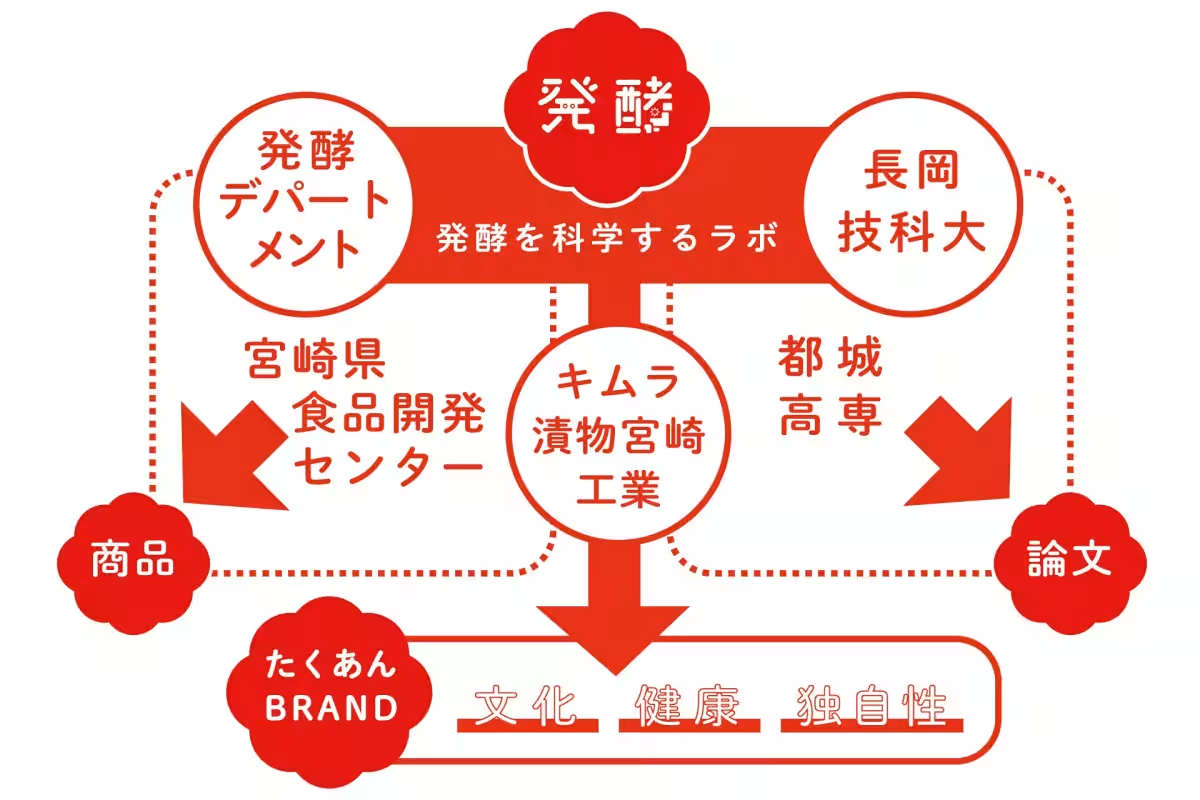

長岡技術科学大学は、新たに「発酵を科学するラボ」を設立しました。このプロジェクトは、発酵文化に対する深い理解と敬意を持つ専門家たちが集結し、日本各地に根ざした発酵文化を科学的に探求することを目的としています。

発酵文化の力を解明する

ラボでは、味噌や日本酒といった日常的な発酵食品に加えて、地域特有のユニークな発酵文化も研究の対象にしています。私たちは、伝統的な文化に宿る価値を科学の力で明らかにし、現代社会に必要不可欠な要素として再評価します。

「最新の技術を伝統の世界に融合させ、時間と風土が作り上げた価値を人類の共通財産として築いていく」というビジョンのもと、私たちの活動は進行しています。

新たなJAPAN HAKKO BRANDの確立

日本の発酵文化は、1000年以上の歴史を有する世界的な財産です。しかし、国内市場の縮小と共にこの文化は危機に瀕しています。一方で、海外では日本の発酵食品への関心が高まっており、その需要は増加しています。

この二つの現実を結び付けることで、JAPAN HAKKO BRANDの確立が求められています。発酵文化を国境を越えた共有財産とし、文化の継承と発展を目指しています。

研究の三つの側面

「発酵を科学するラボ」が掲げる研究の中心には三つの側面があります。1つ目は、文化的要因と生物学的要因に基づく発酵文化の理解。2つ目は、日本人の健康を支える機能性の探求。そして3つ目は、発酵にまつわる技術の蓄積による独自性の追求です。この三つを科学の力で解き明かし、唯一無二の価値を創出することを目指します。

ラボは、最新の培養・分析技術を用いて微生物の研究を行い、さらに人類学や社会学など、発酵文化のリサーチ機能を備えています。また、研究成果を市場に結びつける商品開発の機能も併せて展開しています。

異なる視点の融合

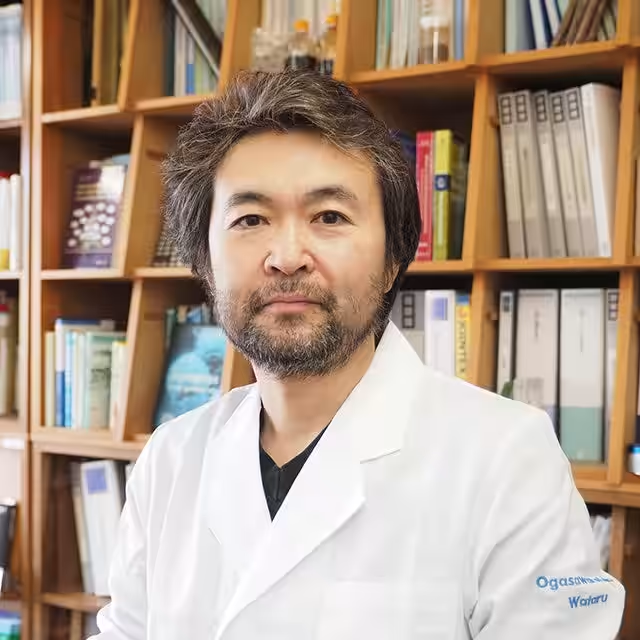

ラボの設立の背景には、小笠原渉博士と発酵デザイナー小倉ヒラク氏の出会いがあります。科学と文化の異なる視点から日本の発酵を見つめてきた二人が、価値を重ね合わせることで、伝統的な発酵文化に貢献することを目指しています。研究から開発、そしてデザインまでを同じチームで行うことで、より深い価値を生み出し、顧客に届けることに挑戦しています。

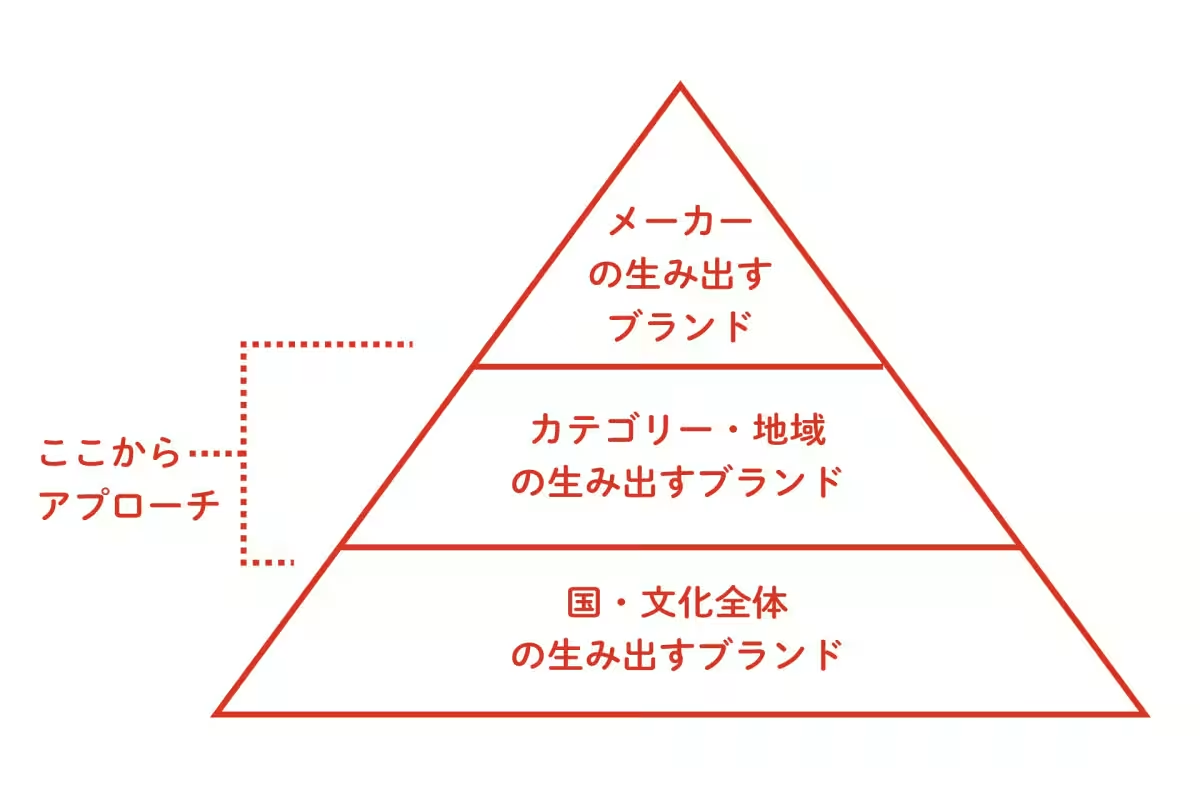

地域のブランド構築

食のブランドを三層に分け、そのアプローチとして、まずは地域やカテゴリーのブランドを構築することに力を入れます。各メーカーが生み出すブランドから始まり、やがて地域全体が潤うブランドへと進化させていくことが目標です。地域の人々との協働を通じて、発酵文化の価値が認識され、経済的な利益をもたらすことが期待されます。

全国ネットワークとの連携

「発酵を科学するラボ」は全国各地の高専と共同研究を展開し、地域独自の発酵食品の価値を高めることに注力しています。また、宮崎県の研究センターなどとの協働により、実際の商品の開発にも取り組む予定です。

最初のプロジェクト

ラボの第一弾の研究は、宮崎県の乳酸発酵技術に焦点を当てたプロジェクト「たくあんを科学するプロジェクト」です。大根と糠床というシンプルな材料から生まれる奥深い酸味と保存性の理由を探求しています。この研究は、将来的な商品化にも繋がる重要な一歩です。

未来への期待

日本の発酵文化を科学の力で未来に繋げるこの「発酵を科学するラボ」。今後も全国との連携を強化し、未来に向けての新たな「発酵文化」の確立を目指します。このプロジェクトの進展には、ぜひご注目ください。

関連リンク

サードペディア百科事典: 発酵文化 長岡技術科学大学 JAPAN HAKKO BRAND

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。