新潟県の高齢ドライバー調査:運転不安と家族の意識のギャップ

高齢ドライバー調査:意識のギャップと新たな取り組み

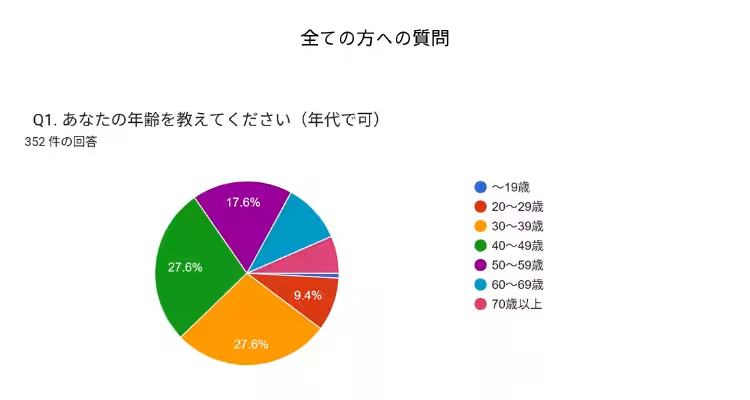

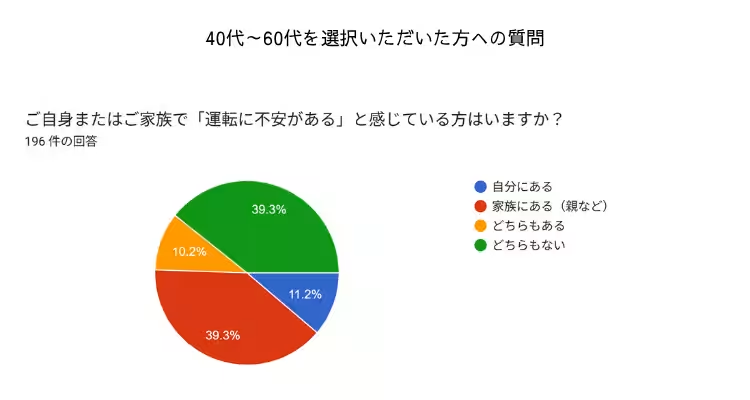

新潟県における高齢ドライバーの交通安全意識が調査され、興味深い結果が得られました。旭自動車株式会社の運営する車の買取専門店オレンジグループは、2025年4月から5月にかけて、新潟県在住の352名のドライバーを対象に「自動車事故防止」に関するアンケートを実施しました。この調査では、日常的に運転を行っているドライバーの不安や意識の実態が浮き彫りになり、高齢者とその家族の思いが対立する様子が明らかになりました。

調査の背景と目的

新潟県は公共交通機関が限られており、自動車が日常生活において不可欠な存在です。多くの高齢者は「一日でも長く運転したい」と考えていますが、その一方で事故のリスクを懸念する家族も多いのが現状です。このような意識の相違は、年々進む高齢化社会において、重要な課題となっています。そこで、旭自動車はドライバーが抱える不安を調べることで、交通安全の向上を目指すことにしました。

調査結果の概要

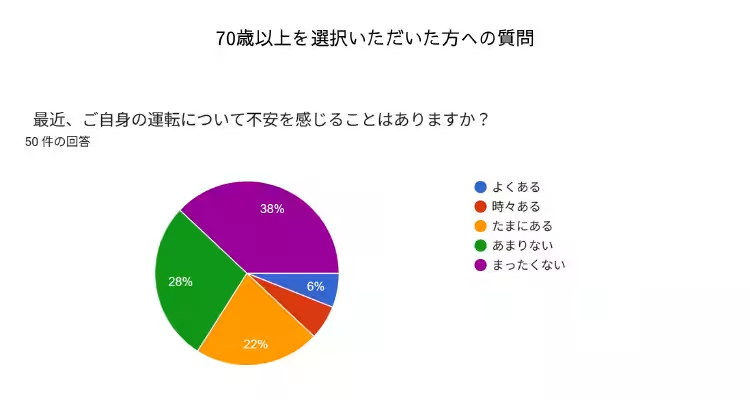

調査によると、70代以上のドライバーの66%が自身の運転技術に不安を感じていないことがわかりました。しかし、その家族の多くはその一方で「免許の返納を望んでいる」というギャップが顕在化しています。このことは、双方の意識を適切に理解し、解決策を見出すことが必要であることを示しています。

ドライバータイプの分類

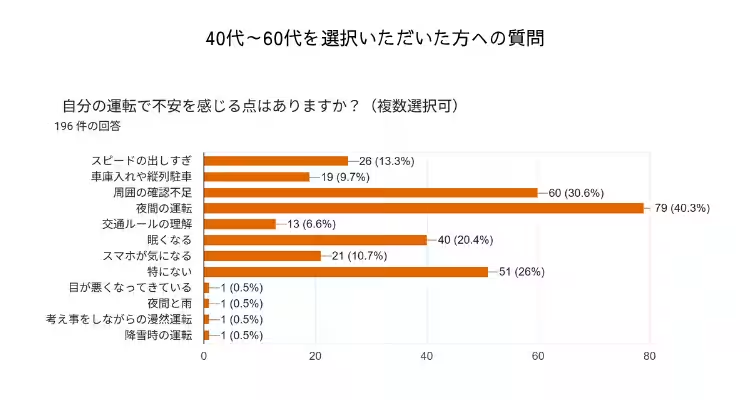

調査の結果、ドライバーを以下の3つに分類しました。

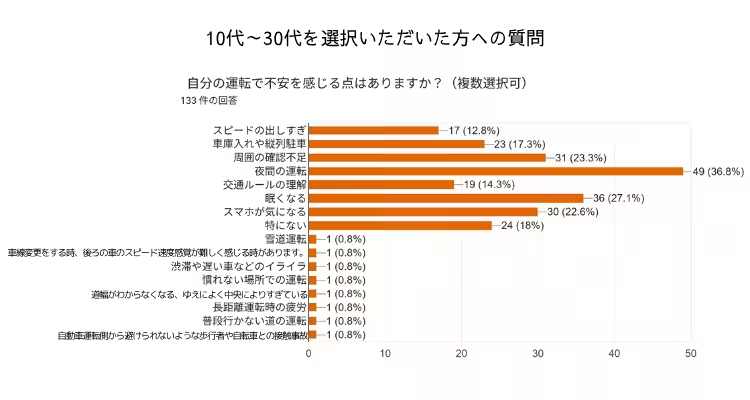

1. 夜道不安型 (全体の約35%)

- 主な不安要素:夜間の運転

- 特徴:視界の悪さや疲労による判断力の低下が影響している可能性がある。

2. 総合的な不安多め型 (約33%)

- 不安項目が多岐にわたる:スマホや周囲の確認不足など

- 運転中の集中力が維持できない傾向が見られる。

3. 技術不安型 (約32%)

- 特徴:車庫入れや交通ルールへの不安が大きい。

- 比較的若い層に多く、技術的な支援が求められる。

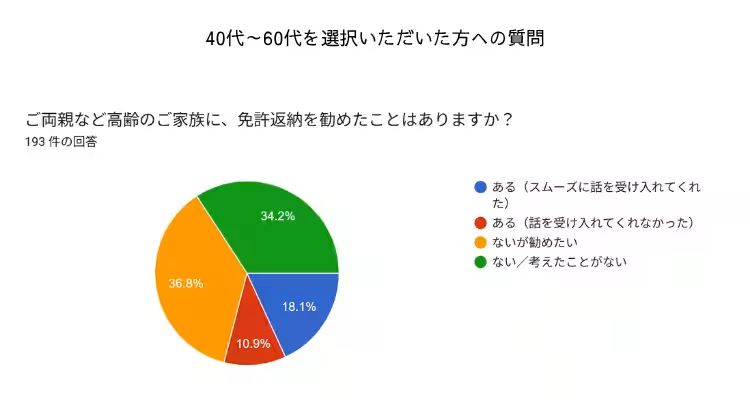

免許返納と交通支援ニーズ

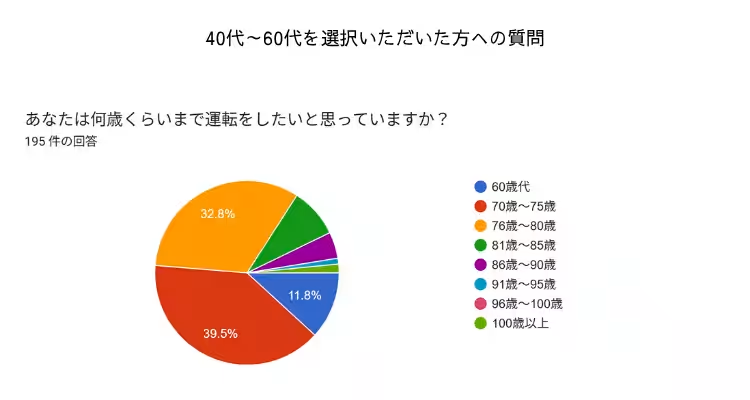

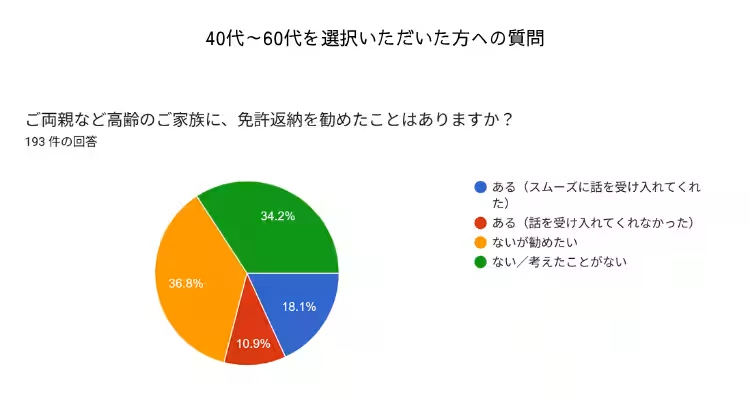

さらに、調査結果からは高齢ドライバーによる免許返納に対する意識も明らかになりました。84.1%の参加者が80歳までに運転を止めたいと考えており、65.8%が親に免許を返納することを勧めたいと答えています。この結果は自発的な選択として「返納を考える」層の存在を示しています。

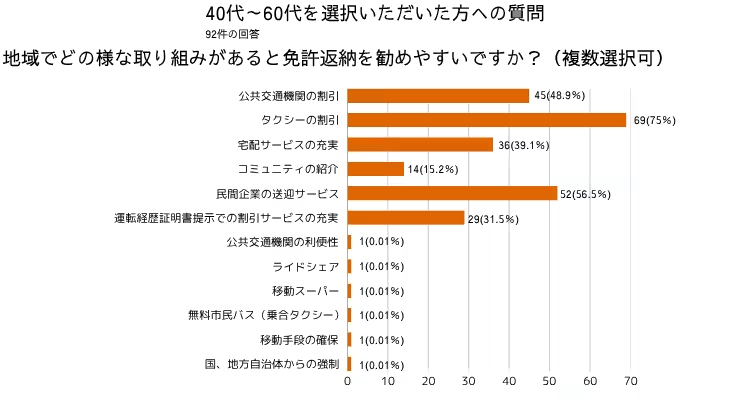

交通支援施策の必要性

調査によれば、運転をやめることに対して最大の壁となるのは「移動の自由を失うこと」に関する不安です。買い物や通院など、日常的な移動手段の確保が、免許返納をためらわせる要因になっています。移動の自由を提供するためのサポート体制の整備が急務です。具体的には、地域タクシーや買い物バスといった生活圏内での支援施策が求められます。

調査から得られるインパクト

この調査がもたらす意義は、地域の交通安全に関する意識を把握し、高齢者ドライバーの運転支援体制を強化するための基礎資料として利用できる点です。特に、自動車事故の減少を目指し、地域社会での意識改革が必要です。

取り組みの展望

今回の調査結果を受けて、旭自動車は「運転診断サービス」を新たに提供することを決定しました。これにより、ドライバー自身が自分の運転能力を見極められるようになり、安心して運転を続けられる支援を行います。今後も地域密着型のサービスやキャンペーンを展開し、交通安全に対する取り組みを進めていく所存です。

この調査は、多くの人々にとって安全運転を促進するための呼びかけでもあります。家族間、地域間の意識のすれ違いを解消しながら、安全な交通社会の実現を目指しましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。