新潟大学が口腔がんの治療に革新をもたらす3Dモデルを開発

新潟大学が開発した口腔がん3次元モデル

新潟大学歯学部の泉健次教授とその研究チームは、患者由来の口腔がん関連線維芽細胞を含む4種類の細胞を共培養した口腔がんの3次元モデルを開発しました。この新しいモデルは、がん細胞と正常口腔組織間の相互作用を評価し、個別化医療や新たな抗がん剤の開発に寄与することを狙っています。

研究成果の要点

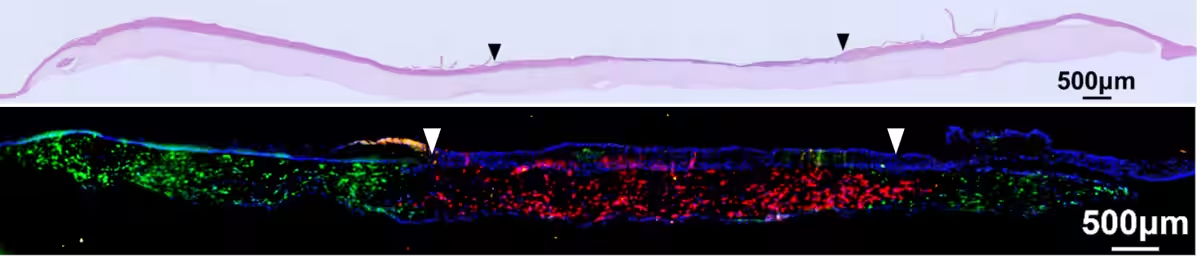

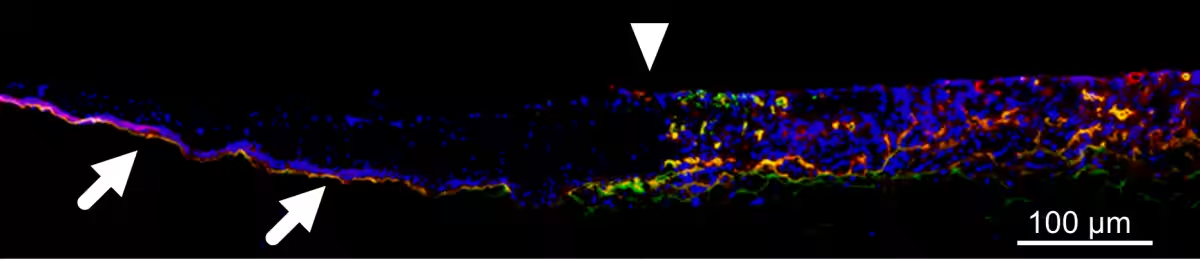

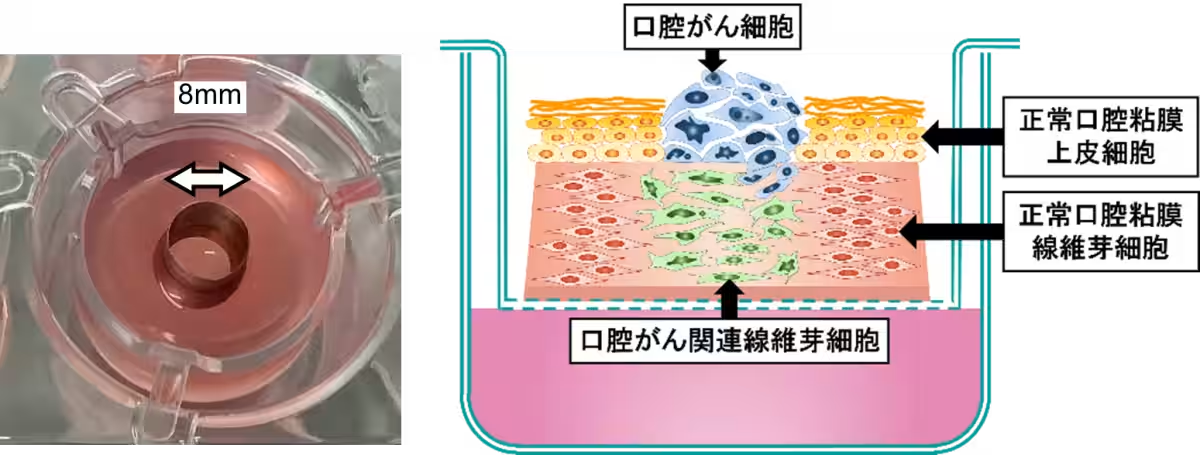

開発されたモデルは、口腔がん組織の生体内での垂直的かつ水平的な位置関係を模倣しています。正常な口腔粘膜が隣接した構造になっており、4種類の細胞のうち、間質層には患者由来の細胞が使用され、がん細胞層と正常口腔粘膜上皮層が気相液相培養によって湿潤環境を再現しています。このモデルにより、がんに対する治療効果と正常口腔組織に対する副作用を同時に評価することが可能になります。

背景

口腔がんの治療において、外科的切除は一般的な選択肢ですが、その結果、摂食や嚥下、発音などの口腔機能に影響を与える可能性があります。特に高齢者や身体的な理由で手術が難しい患者にとって、機能温存を図る治療法の確立が急務です。近年、放射線や化学療法でも手術と同等の効果が得られるようになってきており、その中で新しい研究アプローチが求められています。

細胞の2次元培養は容易ですが、ヒトの組織構成や生理的環境を再現するのは難しい。一方、3次元培養ではより実際の生体環境に近い状況を作り出すことができます。この点で、腫瘍の微小環境を模写する3D培養技術が注目を集めています。

また、放射線治療や抗がん化学療法では、口内炎の発症が高いにもかかわらず、有効な予防策が限られています。この新しい3Dモデルは、がん治療の効果を評価するだけでなく、口内炎などの副作用の研究にも応用が期待されています。

研究の進展と成果

本研究グループは、ステンレス製の治具を使用して、4種類の細胞を共培養することに成功しました。具体的には、口腔がん関連線維芽細胞と正常な口腔粘膜線維芽細胞をコラーゲンゲル内で埋め込み、その上に口腔がん細胞と正常粘膜上皮細胞を配置します。このプロセスを経て13日でモデルが完成します。モデルは上下で2層の構造を持ち、がん細胞層が正常な粘膜上皮層と密接に接しています。

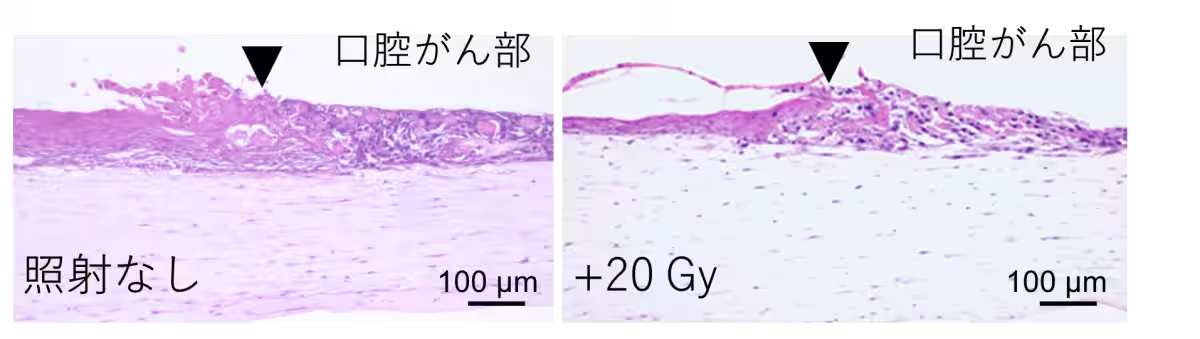

加えて、重粒子線照射を行い、がん細胞への影響や正常組織への影響を評価しました。これにより、口腔がんの周囲環境や治療効果、副作用についての理解が深まることが期待されます。

今後の展望

この3Dモデルを活用することで、口腔がんに対する放射線や化学療法の効果とその副作用を同時に評価し、新たながん治療法の開発につなげることができます。また、患者由来の細胞を用いることで、個別化医療の推進にも寄与することが期待されており、さらに血管系や免疫系の細胞を統合し、腫瘍微小環境の理解を深めることを目指しています。これは口腔がん以外の疾患モデルへの応用も可能で、医療の発展に寄与する大きな一歩となるでしょう。

参考資料

この研究成果は、2024年10月17日付の学術誌『Biomedicines』に掲載されており、国内特許も出願済みです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。