特殊細菌「スピロプラズマ」の独特な動きとアクチンの関係を解明!

スピロプラズマの不思議な動きとその生理学的な仕組み

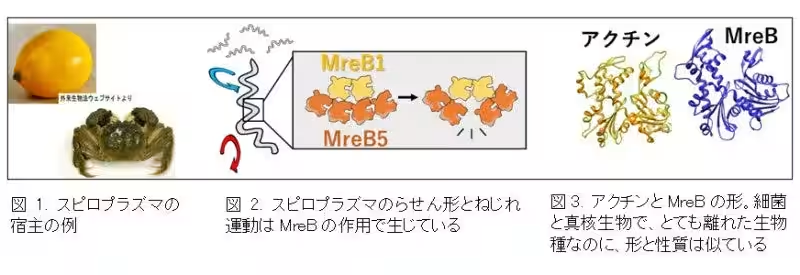

近年、農業や水産業に深刻な影響を与える細菌、「スピロプラズマ」の研究が注目を集めています。この細菌は、甲殻類や農作物に病原性があるとされ、その対策が急務とされています。しかし、そんなスピロプラズマがどのようにして動いているのか、そのメカニズムは謎に包まれていました。このたび、長岡技術科学大学、岡山大学、大阪公立大学の共同研究チームが、スピロプラズマのユニークな運動機構とそれを制御するアクチンに関する重要な発見を行いました。

スピロプラズマの動作メカニズム

スピロプラズマは、細胞壁を持たないらせん状の形をしており、その特異な形状からねじれるようにして移動します。この動きは、アクチンというタンパク質の存在によって可能となっています。特に、共同研究チームが注目したのは、MreB1と呼ばれるアクチンの一種です。研究によれば、MreB1はATPの加水分解が非常に速く、通常のアクチンよりも高い活性を持つことが確認されました。

一方でもう一つのMreBであるMreB5は、細胞の運動に必要な繊維で構成された骨格を形成していることが知られています。この2種類のアクチンが相互に作用することで、スピロプラズマの特徴的な動きが生み出されているのです。特にMreB1がMreB5の繊維構造をコントロールしていることが解明され、細菌の動きを支えるための協力の輪が見えてきました。

今後の研究への期待

この発見は、スピロプラズマの運動を制御する新しい技術基盤となることが期待されています。特に、微小モーターの開発や病原菌の動きの制御に向けた応用が見込まれています。たとえば、将来的には病原菌を標的にした新しいドラッグデリバリーシステムの構築が可能となり、医療分野でも大きな進展が期待されます。

研究の詳細

本研究の成果は、2025年7月7日にJournal of Biological Chemistryに掲載される予定で、論文タイトルは「A bacterial actin with high ATPase activity regulates the polymerization of a partner MreB isoform essential for Spiroplasmaswimming motility」となります。著者には高橋大地氏をはじめ、藤原郁子准教授、宮田真人教授などが名を連ねています。

この研究は、複数の助成を受けて実施されており、今後もさらなる技術的な進歩が期待されます。細菌の動きに関する理解が深まることで、農業や水産業における新たな対策が求められる中、今回の研究成果が注目されています。

研究の詳細については、こちらからぜひご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。