津南醸造が酒粕で新たな素材開発に挑む!グラファイト試作の成果とは

津南醸造が挑む新素材開発

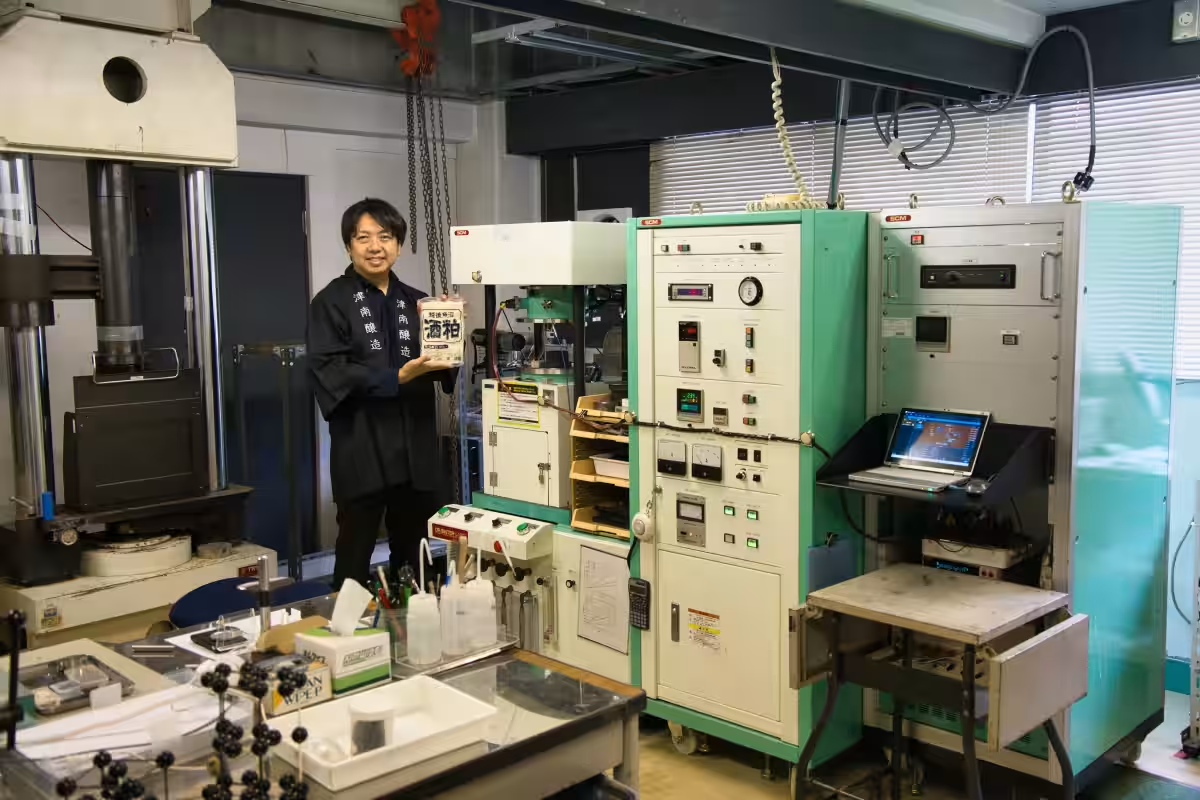

新潟県津南町の津南醸造株式会社が、岡山理科大学と連携し、酒粕から新しい素材であるグラファイトの試作に成功したことを発表しました。これは、次世代のSPS装置を用いた試験において、酒粕という副産物を最大限に活用した取り組みの一環です。

酒粕による素材開発の背景

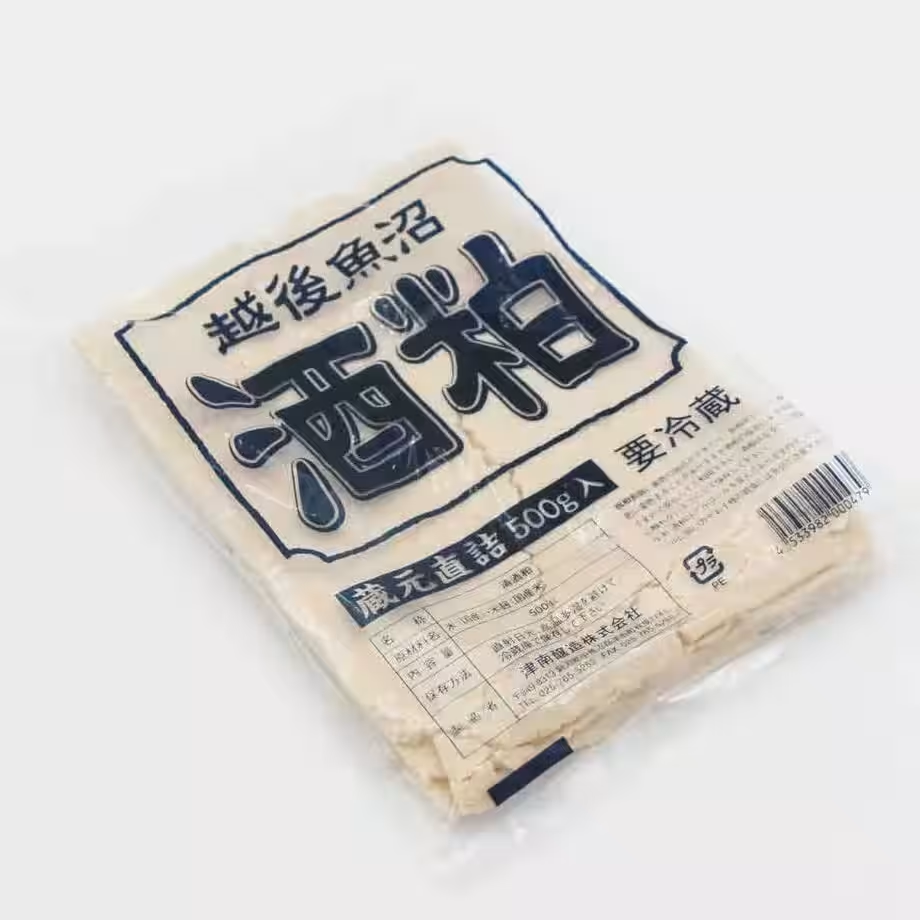

日本酒の製造過程で生じる酒粕は、これまで食品としての利用が一般的でした。しかし、津南醸造は「日本酒アップサイクルプロジェクト」を通じて、酒粕の新たな可能性を広げることを目指しています。食料品以外にも、環境に優しい素材としての特性を探求することが重要だと考えています。

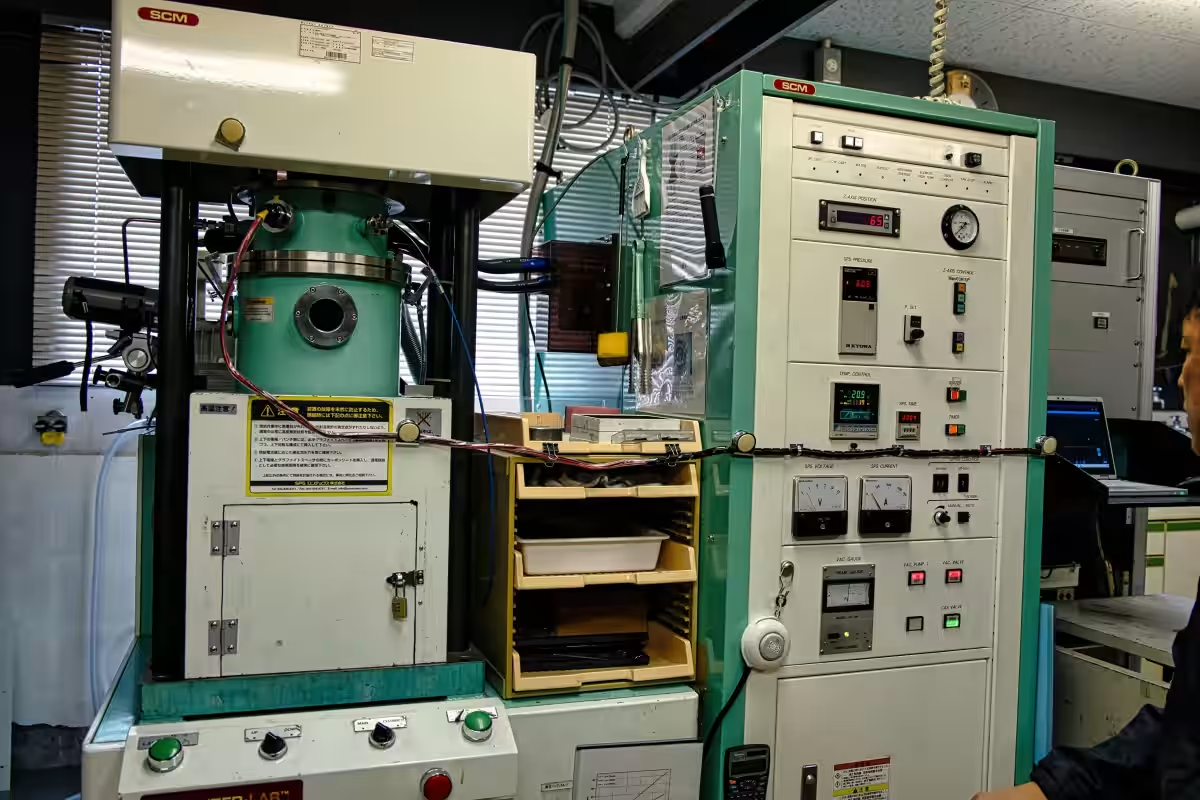

特に、今回注目されているのはSPS(Spark Plasma Sintering)という技術です。これは材料に電気を通しながら加圧を加えることで、素材を短時間・低温で焼結できる先進的な技術です。この方法を用いることで、酒粕の可能性を引き出すことが期待されています。

試作の詳細

試験では、まず酒粕を電気炉で炭化させ、その後粉砕してSPS装置にかけました。その結果、一定の硬さを持つグラファイトの焼結体を得ることができ、導電性も確認されました。これにより、酒粕由来の炭素を活かした新しい販売材料の可能性が見えてきました。

実際の過程で、津南醸造の酒粕は炭化後、粉砕され、SPSによって焼結され、導電性が計測されました。この一連の流れが成功したことに、研究チームは手応えを感じています。

今後の展望

津南醸造は、2025年度の次世代SPS装置の開発に合わせて、より高温・超高圧環境での焼結に挑戦したいと考えています。また、酒粕由来のカーボンナノチューブやダイヤモンド半導体のような高機能素材の開発にも期待が寄せられています。

これらの先端材料は、日本の一次産業を基盤とした革新を促進する可能性があります。公的機関や地域企業と連携し、持続可能な社会の実現に向けた先駆けとなることを目指しています。

日本酒アップサイクルプロジェクトとは

津南醸造の取り組み「日本酒アップサイクルプロジェクト」は、日本酒の副産物を有効活用するためのプロジェクトであり、異なる分野へと展開しています。具体的には、酒粕を原材料とした導電性素材や半導体、さらには酒製造副産物を用いた食品開発などの研究が進められています。

この活動によって、酒造りの副産物から新たな価値が生まれることが期待されています。例えば、食、環境、美容、バイオといった多様な分野との連携を模索することで、伝統的な地域資源を最大限に活用できます。

結論

新潟県津南町にある津南醸造は、その革新的な取り組みにより、酒粕といった日本酒の副産物から高付加価値と高機能素材の開発を推進しています。この試みは、地元経済の活性化や持続可能な未来に向けた新しい産業の礎を築くものとなるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。